Рассказывает внучка Сиренко Евгения Васильевна, г. Калуга

В красивом старинном украинском городе Полтава, на земле которой 300 лет назад произошла знаменитая Полтавская битва, в которой русский царь Петр I наголову разбил войска шведского короля Карла XII и гетмана Мазепы, в Корпусном саду стоял стенд с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны.

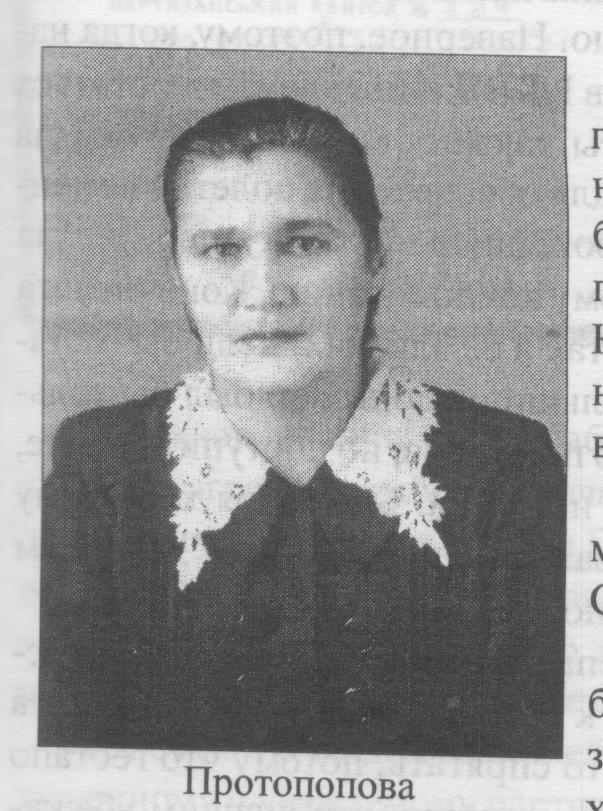

На одной из фотографий был портрет моей бабушки — Протопоповой Ольги Сергеевны.

Хочу сразу сказать, что я очень любила свою бабушку и довольно хорошо знала ее биографию, историю жизни. Но хотелось узнать еще больше, поэтому верным помощником в этом вопросе стала моя мама — Ирина Александровна.

До войны моя бабушка, Ольга Сергеевна, работала на метеостанции, рядом с которой был аэродром. Перед самой войной в 1940 rоду бабушка окончила курсы немецкого языка при пединституте. Язык oна знала хорошо и свободно владела речью. Наверное, поэтому, когда началась война в июне 1941, ее вызвали в НКВД и предложили остаться на метеостанции для подпольной работы, так как станция обеспечивала сводки погоды, что было очень важно для обеспечения полетов немецких самолетов. Эти сведения она, устроившись на работу, передавала через связных вышестоящему советскому командованию. Конечно, эта работа была очень опасна как для нее, так и ее близких. Если бы гестапо смогло раскрыть партизанку-подпольщицу, приговор был бы только один — расстрел. Она это прекрасно понимала, но поступить иначе как истинный патриот своей Родины, не могла. Благодаря хорошему знанию немецкого языка, она пользовалась определенным доверием немцев, что, вероятно, и помогло в ее подпольной работе.

Однажды подпольщикам удалось спасти от плена командира Красной Армии (фамилию и звание мама, к сожалению, уже не помнит, а бабушка умерла). Его надо было куда-то спрятать, потому что гестапо шло буквально по пятам. Подпольщики решили, что лучшим убежищем для него будет… метеостанция, где под рабочим местом бабушки, под досками пола была небольшая ниша. В ней и спрятали избежавшего плена красного командира, за что бабушка имела серьезный выговор от органов НКВД, так как это могло поставить под угрозу выполнение основного задания органов: разведку планов немцев на определенный отрезок времени. До Штирлица ей, конечно, было далеко, но все же сведения, которые она передавала через связных, получали достойную оценку нашего командования.

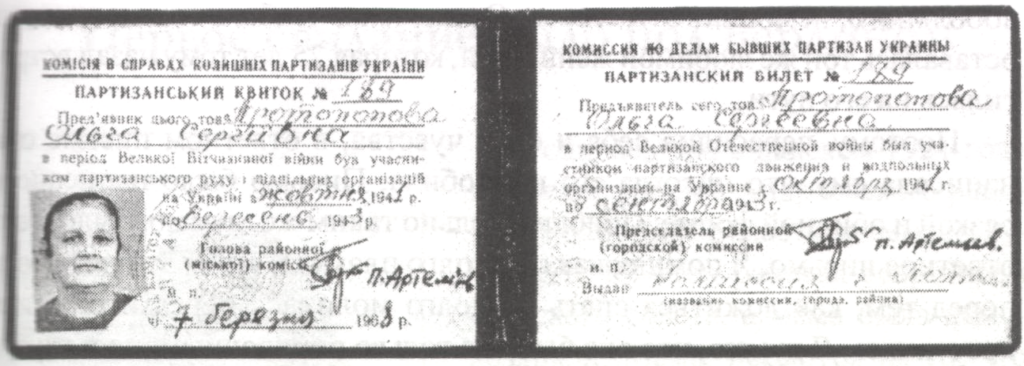

Подпольная работа учила меньше говорить о своей деятельности в тылу врага, поэтому я мало знаю, в чем конкретно состояло ее задание, но буквально сразу после освобождения Полтавы от немцев ее вызвали в соответствующие органы, где и вручили партизанский билет. Думаю, что выдали его своевременно, потому что в то суровое военное время люди, мягко говоря, не очень доброжелательно относились к тем, кто работал на немцев. По незнанию могли бы причинить вред и бабушке. Получив билет, ей удалось избежать мести полтавчан за вынужденное ради общей победы сотрудничество с оккупационной властью.

После окончания войны бабушка окончила с/х институт по cспециальности агроном и работала начальником опытной станции. Кроме до института получила диплом Полтавского гидромелиоративного техникума. На должности нач. опытной станции она оставалась до 1969 года, т.е. до окончания своего жизненного пути. Пользовалась большим уважением в своем коллективе и в городе.

Я помню: в нашей школе ей была даже посвящена песня, как заслуженному и уважаемому партизану-подпольщику. Это было очень трогательно и душевно. Хочу сказать, что в те далекие 60-70-е все пронизано патриотизмом и к Дню Победы каждый класс готовил песню, посвященную конкретному человеку. Нередко даже с театральной инсценировкой.